80

In der der Potsdamer Garnisonkirche begegneten sich am Tag von Potsdam, dem 21. März 1933, Adolf Hitler, der neue Reichskanzler, und Reichspräsident von Hindenburg anläßlich der Eröffnung des Reichstages.[1] Die Machtergreifung der Nationalsozialisten habe durch diese Feier ihren symbolischen Abschluß erfahren, Preußentum und Nationalsozialismus seien im Rahmen eines schäbigen „Schmierenstücks“ eine unheilvolle Verbindung eingegangen. Das historische Argument wird durch die Forschung einhellig gestützt[2]. Der Tag von Potsdam wird als geschickte Inszenierung des Propagandaministers Goebbels herausgestellt, dessen Ziel es war, eine nationale Euphorie zu erzeugen und damit „Illusionen“ über den Charakter der NS-Bewegung zu wecken. Der Tag sei Zwischenstation auf dem Weg zum Ermächtigungsgesetz und damit zur Etablierung des Terrors gewesen. Konstatiert wird zwar die ungeheure Begeisterung, die in weiten Kreisen der Bevölkerung hervorgerufen wurde, doch hakt man diese lapidar als Resultat erfolgreicher Propaganda und Manipulation ab. Die funktionale Deutung wird folglich angereichert durch eine Argumentation, die das ganze Geschehen in Anlehnung an die Formulierung von Friedrich Meinecke als „Rührkomödie“ ideologiekritisch zu entlarven sucht[3]. In den einschlägigen historischen Untersuchungen gibt es jedoch einige Hinweise, die eine Spur sein könnten, jenseits aller berechtigten Abscheu über die Verherrlichung von Militarismus, Diktatur und Unrecht dem Erfolg der Inszenierung auf den Grund zu gehen. Begrifflichkeiten wie „Weihe“ und „Fest der nationalen Wiedererweckung“ verweisen darauf, daß offensichtlich am Tag von Potsdam im Gegensatz zu heute gänzlich anders gelagerte mentale Tiefendimensionen, Glaubensvorstellungen und nationale Deutungsmuster ihren Ausdruck fanden. Der Historiker Kershaw sieht denn auch im Tag von Potsdam ein wichtiges Ereignis, das das Charisma des neuen Reichskanzlers über seine eigentliche Anhängerschaft hinaus erhöhte. Der „überdimensionale Nimbus des Führers wurde nicht nur künstlich von der Propaganda geschaffen, sondern war im hohen Maße ein gesellschaftliches Produkt, erzeugt von den Führer-Erwartungen, Ressentiments und Sehnsüchten breiter Volksschichten“[4]. Die Erzeugung solcher außeralltäglichen Eigenschaften stand, so meine von der Weberschen Herrschaftssoziologie angeregte Ausgangshypothese, in engstem Zusammenhang mit der Art und Weise, wie die Feier in Potsdam durchgeführt wurde und welche Konnotationen sich mit dem Ort für die Zeitgenossen verbanden. So ist in der bisherigen Betrachtung die religiöse Dimension vernachlässigt worden: Die Feierlichkeiten fanden in drei Kirchen Potsdams statt, die Inszenierung enthielt religiöses Liedgut, Predigt und kirchliche Liturgie[5]. Demzufolge stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von historischer Erinnerung, politischer Herrschaft und von religiösen Überzeugungen in Verbindung mit der Rolle der Kirchen. Ihr liegt die Prämisse zugrunde, daß charismatische Herrschaft durch religiöse Handlungen eine Begründung findet. Die geschichtsmächtige Kraft religiöser Vorstellungen zeitigt Wirkung, solange Ritual und Inhalte der Glaubensüberzeugungen konform gehen, das Ritual also nicht, wie unlängst in Potsdam zu sehen, inhaltsleer ist.

Die Religionssoziologie faßt Religion als Beziehung zu übersinnlichen Gewalten auf, die sich in Bitte, Dank und Opfer sowie Gotteslob (Doxologie) äußert und sich in gemeinschaftlich vollzogenen, geregelten Ritualen (Liturgie) und in individueller Verehrung vollzieht[6]. Die Rituale bedürfen der Normierung, des Kultortes, der Kultgeräte und des symbolischen Ausdrucks. Damit ist die Kirche angesprochen: Sie ist gekennzeichnet durch anstaltliche Merkmale, d. h. durch schriftliche Satzungen, ein System der Lehre, eine Priesterschaft und vorgeschriebene gottesdienstliche Ordnung. Jede Kirche zeichnet das Bestreben aus, die ausschließliche Deutung der göttlichen Offenbarung vorzunehmen und exklusiv für die Angehörigen der Anstaltskirche göttliche Hilfe (Heil) zu sichern und zu spenden (extra ecclesiam nulla salus)[7]. Eine so verstandene Kirche ist, wie Ernst Troeltsch ausführt, als Wunderkirche zu verstehen, denn sie verwaltet die von Christus hergeleitete „Gnaden- und Wunderkraft“. Dabei ist es gleichgültig, ob diese im Sakrament katholischer Prägung oder in der Wunderwirkung der Verkündigung des göttlichen Wortes protestantischerseits gespendet wird[8].

Für den Tag von Potsdam ergibt sich also die Frage, ob hier kirchliches Heil und damit göttliche Hilfe den Mächtigen zuteil wurde. Die skizzierte Definition von Religion macht auch den Zugriff auf die mentale Tiefendimension in Verbindung mit der Wahrnehmung von Geschichte leichter: Geht man von der Überlegung aus, daß sich einerseits im Prozeß der Säkularisierung der religiöse Verweis auf die Endzeit wandelt zu einem Ziel innerhalb der Welt[9], andererseits Geschichte über die Zwischenstation Mythos religiöse Züge annimmt, zur Heilsgeschichte wird[10], so kann gefragt werden, ob im Verein mit der kirchlich verkündeten Offenbarung oder separat dazu religiöse Deutungen des politischen Handelns in Vergangenheit und Gegenwart die Vorstellungswelt der Zeitgenossen beeinflußten.

Die Analyse bietet somit die Möglichkeit, den „heiligen Schauer“ (Thomas Sandkühler), der die Akteure erfaßte, in allen Facetten nachzuzeichnen. Damit ist der Problemkreis angesprochen, den ich eher vage mit dem Begriff ‚mentale Tiefendimensionen‘ umschrieben habe. Darunter sind jene unbewußten, handlungsleitenden und Wahrnehmung konstituierenden Dispositionen zu verstehen, die sich speisen aus anthropologischen Grundbedürfnissen nach Vergegenwärtigung und Sicherstellung des Heiligen und aus den menschlichen Versuchen, göttliche Hilfestellungen zu erlangen. Im ersten Teil des Aufsatzes werden die Glaubensüberzeugung der Kirche und die nationalen Mythen in ihrer religiösen Aufladung herausgearbeitet. Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit dem feierlichen Ritual in Potsdam. Der abschließende Teil versucht am Beispiel protestantischer und katholischer Städte und Dörfer Westfalens, die Breitenwirksamkeit des Tages von Potsdam nachzuzeichnen. Auf diese Weise wird geprüft, ob die in den ersten Kapiteln skizzierten Vorstellungswelten diejenigen einer abgehobenen Gruppe kirchlicher Funktionäre und politischer Handlungsträger waren oder ob nicht ähnliche Dispositionen und Deutungen in der Provinz vorhanden waren, die die Inszenierung des Tages von Potsdam erst zum Erfolg werden ließen und damit langfristig die Herrschaft des Nationalsozialismus religiös legitimierten.

I. Die Kulisse und die Beteiligten

1. Potsdam als Wallfahrtsort der Nation[11]

Die Stadt Potsdam war mit ihren Kirchen der Inbegriff der besonders engen Verbindung protestantischer Kirchlichkeit mit der preußischen Staatsidee. Friedrich Wilhelm I. hatte die 1735 vollendete Garnisonkirche als Ort des Gottesdienstes für seine Soldaten und als Grablege für sich errichten lassen (Abb. 1). 1786 Fand in Mißachtung seines Testamentes Friedrich II. in der Gruft der Kirche neben seinem Vater seine vorerst letzte Ruhestätte. Im Laufe der Zeit trat die Funktion als Gotteshaus der Potsdamer Garnison zurück zugunsten einer Kirche des Herrscherhauses. Die Hohenzollern ließen sich von den protestantisch-preußischen Hofpredigern das Wort Gottes in der Predigt auslegen und empfingen das Abendmahl. In der Architektur und Ausstattung der Kirche spiegelt sich die Herrscherzentriertheit wider: Der Ort, an dem sich gemäß dem protestantischen Selbstverständnis göttliche Gnade manifestiert, die marmorne Kanzel stand der auf derselben erhöhten Ebene befindlichen Königsloge gegenüber; schräg darunter, im Kirchenschiff, befand sich der Altar. Im Gegensatz zu der kargen Ausstattung vieler anderer protestantischen Kirchen fiel dem damaligen Betrachter der reiche Schmuck auf. Doch statt der Darstellung biblischer Geschehnisse war das Bildprogramm der Garnisonskirche eine Vergegenwärtigung von Preußens Gloria: Während katholische Kanzeln die Abbildungen der vier Evangelisten zeigen, verherrlichte die Potsdamer Kanzel den Krieg. Auf dem Sockel der Marmorkanzel waren Panzer, Waffen und Trompeten zu sehen, an den Pfeilern rechts und links der Kanzel Fahnen und Standarten des ehemaligen preußischen Regiments Gardeducorps. Seitlich der Kanzel erinnerten in einer Nische die Wappen von Preußen, Rußland und Österreich an das Bündnis gegen Napoleon, sie mahnten an den Wiederaufstieg Preußens nach einer Zeit der „Erniedrigung“. Über dem Schalldeckel war das Symbol göttlicher Gegenwart, das Dreieck mit dem Auge Gottes, zu sehen, darunter das Sinnbild Preußens, der mit Krone, Zepter und Apfel geschmückte Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Die Ausstattung verdeutlichte folglich die Hilfe Gottes in der preußischen Geschichte. Gleiches für Fahnen und Standarten, die man in den Befreiungskriegen und den Reichseinigungskriegen den gegnerischen Truppen abgenommen hatte. Auch dem Sterben in den Kriegen wurde in der Garnisonskirche sind verliehen: Gedächtnistafeln für die gefallenen der Kriege 1805/06 / 1813-1815 / 1806 4/66/70/71 / 1914-1918 waren angebracht.

In der Zeit von 1735-1933 stand die Garnisonkirche folglich nicht allein für einen Protestantismus der „reinen Lehre“, sondern für den preußischen Weg des Protestantismus in seiner Einbeziehung des Staates als Objekt kirchlichen Heils. Doch ist dies nur die eine Dimension, die die Garnisonkirche auszeichnete. Einzigartig unter allen Kirchen in Preußen war sie aufgrund ihrer besonderen Heiligkeit. Die preußischen Herrscher als oberste Bischöfe der Kirche (summus episcopus) besuchten diesen Ort auch deshalb[12], weil er die Grablege ihrer Vorfahren war. Hier verweilten sie im Gedenken, sie waren Pilger, da sie einen Gang zu einer herausgehobenen heiligen Stätte unternahmen, deren Kultobjekt die sterblichen Überreste der beiden Könige war. Diese besondere Funktion der Kirche wird in der baulichen Ausgestaltung deutlich: Nach der Fertigstellung der Kirche 1735 fanden 1737 auch die Bauarbeiten an der Krypta (Gruft) der Kirche ihren Abschluß. Die Kanzel der Garnisonkirche als Ort der Verkündung des göttlichen Wortes stand nicht isoliert dar, sondern war architektonisch mit der Gruftkammer zum „Königlichen Monument“ vereinigt.

Das 1842 entstandene Bild (Abb. 2) von Adolph Menzel zeigt uns diesen Zusammenhang. Das Ensemble bestand also aus Gruft, darüber, direkt anknüpfend, die Kanzel und in luftiger Höhe die Orgel — die Gruft erhöhte die Heilswirkung des Ortes bzw. fundierte sie erst. Dies wird auch daran deutlich, daß die Prediger, wollten sie die Kanzel besteigen, eine Treppe benutzen mußten, die über die Decke der Gruft zur Kanzel führte.

Dieses Pendant zur katholischen Praxis, Altäre als Orte des eucharistischen Mysteriums mit Reliquien auszustatten, verweist darauf, daß mit den Leichnamen der beiden Könige Deutungen verbunden waren, die nicht in Einklang mit der protestantischen Lehre standen. Ließen die Reformatoren Heilige nur als Vorbilder für ein gottgefälliges Leben zu und verwarfen den Kult um Reliquien völlig, so scheint die Hervorhebung der Gruft dafür zu sprechen, daß sie eine besondere Aura barg. Nicht als katholische Heilige, die im Jenseits Fürbitte bei Gott einlegen, doch immerhin als transzendente Wesen, die über ihr irdisches Leben hinaus erfahrbar sind, so wurden die Könige im „Monument“ aus der Vergangenheit in die Gegenwart projiziert. Daß diese aus der Ausstattung der Kirche gewonnene Interpretation tatsächlich den Wahrnehmungshorizonten der Zeitgenossen bis 1933 entsprach, soll im weiteren geklärt werden. Offen ist auch die Frage geblieben, auf welche Art und Weise die beiden Hohenzollern in den Glaubensüberzeugungen der Zeitgenossen verwurzelt waren.

Der Begriff „Realpräsenz“ (Peter Dinzelbacher) aus den Untersuchungen zur mittelalterlichen Volksfrömmigkeit[13] trifft m. E. den Sachverhalt in etwa: am Ort ihrer Leiber waren Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. den frommen Pilgern gegenwärtig und erschienen kommunikationsfähig. Diese Vorstellung speiste sich aus verschiedenen Quellen: Zum einen ist die Ausstattung der Kirche hervorzuheben. Die Kirche war angefüllt mit Erinnerungen an die beiden Könige. Es handelte sich um Stiftungen, beispielsweise liturgische Geräte, die Fahnen ihrer Regimenter, die Inschriften an verschiedenen Stellen der Kirche und am Eingang. Die Verherrlichung fand ihren Gipfelpunkt auf der Spitze des 88 Meter hohen Turmes. Dort war das Sinnbild des Preußentums, der zur Sonne fliegende Adler, mit dem Namenszuge Friedrich Wilhelm I. zu sehen. Damit wurde wiederum an das Programm von Kanzel und Gruft angeknüpft. Auch ‚Sekundärreliquien‘ anderer herausragender Persönlichkeiten preußischer Geschichte zeugten von der besonderen Aura, die man bestimmten Hohenzollern zuwies. Zu erinnern ist hier insbesondere an den in der Familienloge befindlichen Stuhl der Königin Luise, der Ehefrau König Friedrich Wilhelms III. Die Königin, in der Literatur als „preußische Madonna“ bezeichnet[14], repräsentierte ebenfalls das Ineinandergehen von Mythos und Religion. Sie habe durch ihr inständiges Bitten bei Napoleon 1807 in Tilsit den preußischen Staat gerettet, doch sei es ihr nicht vergönnt gewesen, die Befreiung Preußens zu erleben: Sie starb 1810 im blühenden Alter von 34 Jahren.

In allen Stadtführern Potsdams und den zeitgenössischen Darstellungen zur Geschichte Preußens sowie in Bildern wird die Wallfahrt berühmter Persönlichkeiten zu den Gräbern tradiert. Sie verrichteten ihre Andacht oder kamen zu entscheidenden politischen Gesprächen zusammen. Insofern tun sich hier Ähnlichkeiten mit den Reichsheiligtümern katholischer Prägung auf, wie Altötting für die Wittelsbacher und Mariazell für die Habsburger. Im Zentrum stand dabei nicht der bigotte Friedrich Wilhelm, sondern Friedrich der Große, zu Lebzeiten ein Freigeist.

1805 trafen sich Friedrich Wilhelm III., die Königin Luise und Zar Alexander I. in der Gruft, um das preußisch-russische Bündnis gegen Napoleon zu bekräftigen, das sich dann in den „Befreiungskriegen“ bewährte (Abb. 3). Immer wieder nacherzählt wurde auch der Besuch des Kaisers Napoleon 1806. Der Kaiser betrat in Begleitung seines Bruders Jerome die Gruft, um „in tiefer Betrachtung an dem Sarge des großen Königs“ zu verweilen. „Sic transit gloria mundi“ habe er dann nach einer Weile der Nachdenklichkeit gesagt. Die besondere Aura machte, so die Logik der Erzählung, Eindruck auf den Eroberer, denn er befahl, die Garnisonkirche nicht wie die anderen Kirchen der Stadt militärisch zu nutzen, sie also nicht zu profanisieren. Kann man nun schließen, daß der König zum preußischen „Pantheon“ gehörte? Dies würde bedeuten, daß er in der Lage gewesen wäre, ins Diesseits machtvoll einzugreifen. Eine solche Interpretation der Vorstellungswelten geht jedoch zu weit. Verbunden wurde seine Anwesenheit mit einem Gott, der als machtvoller Gott verstanden wurde. Das „königliche Monument“, Gruft mit der Kanzel, beleuchtet diesen Aspekt; die Allmacht Gottes, an der Spitze der Kanzel dargestellt, war die Grundlage. Diese auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinende Deutung kann mit den bis 1933 massenhaft verbreiteten Beschreibungen der Leben und Taten von Friedrich II. belegt werden[15]. In den „Heiligenviten“ spiegeln sich herausragende Tugenden, die einen heiligmäßigen Rang zuwiesen, aber auch den Aufstieg des preußischen Staates mit sich brachten. An entscheidenden Stellen des Lebens ist es Gott, der Hilfe in der Bedrängnis leistet. Im Gegensatz zum protestantischen Verständnis der Rechtfertigung half Gott Friedrich und der Nation auch deshalb, weil Fleiß, Tapferkeit und Disziplin beherzigt wurden.

Diese enge Verbindung zwischen der in der Vita begründeten Überhöhung preußischer Tugenden zu heiligmachenden Eigenschaften und der den Preußenkönig mit seiner Gnade ausstattenden Person Gottes wird auch in dem in allen Beschreibungen herausgehobenen Glockenspiel der Garnisonkirche deutlich. Seit 1797 spielte der vierzigstimmige Glockenchor zur vollen Stunde „Lobe den Herren“, zur halben Stunde „Üb‘ immer Treu und Redlichkeit“.

Eine zentrale Begegnung von Gott und tugendhaftem Herrscher war für die Zeitgenossen die Schlacht von Leuthen 1757, der kriegsentscheidende Bedeutung zugemessen wurde, weil die preußische Armee die weit überlegenen Österreichischen Regimenter niederrang. Der König begann die Schlacht, so ein vielfach wiedergegebener Bericht, mit den Worten: „Nun Kinder, frisch heran in Gottes Namen!“. Nach dem Sieg habe ein alter General dem König seine Gratulation abgestattet. Dieser erwiderte: „Das, das hat ein Höherer getan!“. Und seine Soldaten dachten ebenso, als sie den alten evangelischen Choral „Nun danket alle Gott“ anstimmten, der hiernach als Choral von Leuthen in der protestantisch-preußischen Liturgie seinen Einzug hielt[16]. Wer dermaßen dem Schicksal eine Wende geben konnte, mußte mit Gott im Bunde sein. Konsequenterweise erhielten die Mythen auch eine religiöse Komponente, als das Sterben des Königs beschrieben wurde: Der Agnostiker Friedrich II. starb, so der Neuruppiner Bilderbogen von 1882, nicht allein, sondern im Kreis seiner Vertrauten: „Heiterer Friede, Sieg und Versöhnung ruhten auf der Stirn des Verklärten“[17]. Auf vielfältige Weise legitimiert durch die göttliche Hilfe schon in ihrem Leben, waren die Könige auch später noch, vor allem Friedrich II, Bindeglieder zwischen Diesseits und Jenseits: in Potsdam als Reliquien gegenwärtig und in den Mythen, die religiöse Züge enthielten, am Leben erhalten, verortet auch im Jenseits bei einem Gott, der seine Hand schützend über Preußen legte und diesen Staat dazu berief, das neue deutsche Reich zu errichten. Dermaßen nicht der unbegreiflichen göttlichen Entscheidung ausgeliefert, wie sie gerade der Calvinismus verkündete — und die Hohenzollern waren Calvinisten —, erwuchs der Mythos Friedrich zum Ausdruck für das Bedürfnis der Menschen nach Heilsgewißheit.

In der Weimarer Republik wurden die Preußenkönige, und insbesondere Friedrich II, von nationalistisch-monarchistischen Kreisen genutzt, um gegen vermeintliche Mißstände anzugehen, gleichzeitig war vor allem der große König für diese Gruppen Hoffnungsträger, der eine bessere Zukunft verhieß. Plakate mit dem Bild des Königs warben dafür, das Volksbegehren für die Auflösung des preußischen Landtages zu unterstützen. Friedrich II. zerschlug die Bastion der Sozialdemokratie[18]. In den Filmen wurde der preußische Nationalheilige Friedrich gefeiert, sein Leben nachgespielt mit all den vielen wunderbaren Wandlungen[19]. Auch erlebte die Garnisonkirche eine bedeutende Aufwertung, indem sie einer umfangreichen Restaurierung unterzogen wurde und zum Mekka der nationalistisch-monarchistischen Kreise aufstieg. Wie aktuell die Verehrung in breiten bürgerlichen Kreisen blieb, zeigt das Beispiel der Kriegervereine. Die Mitglieder rechneten es sich als besondere Ehre an, für ihre Feierlichkeiten den berühmten Friedrich-Darsteller Otto Gebühr einzuladen, um auf diese Weise des großen Preußenkönigs Teilnahme anzudeuten[20].

Historische Sachverhalte erlangten eine Anbindung an die Göttlichkeit. Dieses Gottesverständnis jedoch löste sich von dem Bild der Reformatoren. Dieser Aspekt soll im folgenden weiter ausgeführt werden, um die Stellung der Kirchen verstehen zu können.

2. Die Kirchen

Weite Kreise des Protestantismus hatten die christliche Eschatologie mit einer nationalen Heilslehre vermengt, die in einem Deutschen Reich protestantisch-preußischer Prägung den erhofften Endzustand sah. Eine wichtige Rolle in dieser Endzeitperspektive bildete dabei die Vorstellung vom „Volksnomos“: die Einigung des ganzen deutschen Volkes in Gläubigkeit. Der Gott, dem die Mehrzahl der Theologen am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts huldigte, war ein Gott, der sein besonderes Augenmerk auf das deutsche Volk gerichtet hatte[21]. Dieses war herausgehoben, denn im geschichtlichen Prozeß, insbesondere in der Reichseinigung, später auch am Beginn des Krieges 1914, zeigte sich die besondere Hilfestellung Gottes.[22]

Die Kirche reservierte und spendete göttliche Gnade exklusiv für Volk und Staat, dabei tolerierend, daß sich neben den reformatorischen Leitsätzen auch eine eigenständige Frömmigkeit bilden konnte, die auch die Kirche erfaßte. An der Garnisonkirche kann man die Akzeptanz außerkirchlicher Deutungsmuster wahrnehmen: Hier trafen die protestantischen Hofprediger ihren obersten Bischof bzw. Dienstherren und legten ihm die Schrift aus, spendeten göttliche Gnaden gemäß der Vorstellung von „sola scriptura‘“. Gleichzeitig betreute man den Wallfahrtsort der Nation, erlag dem Kult um Friedrich den Großen und seinen Vater und minderte dadurch die Vorstellung von der Einzigartigkeit Gottes, indem man heiligenähnliche Gestalten in seine Nähe rückte. Mit der Niederlage 1918 brach für viele Kirchenvertreter eine Welt zusammen. Es begann eine Zeit der Leiden. Die Mehrzahl der protestantischen Pfarrer huldigte weiter einem Pastorennationalismus, eine „Krisenmentalität“[23] äußerte sich in der Wahrnehmung von Atheismus, Liberalismus und Bolschewismus sowie in dem Klagelied über den Verlust preußisch-protestantischer Tugenden wie Disziplin, Fleiß und Ordnung.

Die Zeit der Prüfung und Leiden hatte für die katholische Kirche im Deutschen Reich früher angefangen, von daher huldigte sie nicht einer wie auch immer gearteten eschatologischen Nationalperspektive. Auch der Kult um die Könige gewann im katholischen Bereich keine Anhänger, da die Auseinandersetzung mit dem Preußentum in den „Kölner Wirren“ und dem Kulturkampf traumatische Wirkungen gezeitigt hatte. Der Gott der Katholiken war, wenn man so will, ein übernationaler Gott, zumindest für die politische Führung der Katholiken und für den Klerus. Der Wunsch nach Integration, der seinen lebhaftesten Ausdruck in der Kriegsbegeisterung 1914 fand, war in der Weimarer Republik nach wie vor virulent. Auf der einen Seite arbeitete der politische Katholizismus entscheidend mit am Aufbau der Demokratie, auf der anderen Seite sahen die Katholiken in dieser Zeit einen verhängnisvollen Niedergang christlicher Deutungsmuster und kirchlicher Reichweite[24].

II. Das Ritual

Die Inszenierung[25]

Die Initiative, die Wiedereröffnung des Deutschen Reichstages in Potsdam durchzuführen, kam vom neuen Propagandaminister Joseph Goebbels, dessen Absicht es war, eine Feier zu veranstalten, die sich „unverlöschlich‘“ im Gedächtnis der Menschen festsetzt. Diesem Zweck diente zunächst der Termin: der 21. März war der Tag, an dem der deutsche Reichtstag des Kaiserreiches 1871 erstmals zusammentrat. Der auserkorene Ort verband folglich das Kaiserreich preußischer Prägung mit der Jetztzeit. Der „Tag der nationalen Erhebung“ hatte auch im Jahresablauf eine wichtige Stellung, er war gleichzeitig Frühlingsanfang. Goebbels setzte alles daran, das Ereignis reichsweit verbreiten zu lassen. Den noch existierenden Zeitungen wurde seitens der Reichsregierung empfohlen, einen Aufruf des Propagandaministers zu veröffentlichen. Darin heißt es: Die Feier in Potsdam demonstriere den nationalen Wiederaufstieg nach Zeiten der „Schmach und Demütigung“. Potsdam sei der Ort eines „unsterblichen Preußentums“, die Garnisonkirche die „geschichtlich geweihte Ruhestätte unserer großen preußischen Könige‘. Potsdam als Weihestätte ist für Goebbels also der Garant für den nationalen Wiederaufstieg. Insofern enthält das Motto des Tages auch religiöse Beschwörung: „Nimmer wird das Reich zerstöret, wenn Ihr einig seid und treu“. Goebbels steuerte die mediengerechte Verbreitung des Ereignisses: Alle deutschen Sender waren von dem neuen Propagandaminister angewiesen worden, ein einheitliches Programm zu senden. Lifeschaltungen aus Potsdam wechselten sich mit preußischen Märschen und historischen Vorträgen ab. Abends folgte eine Übertragung der Festvorstellung der Berliner Staatsoper mit Wagners „Die Meistersinger“.

Aus der Nichterwähnung der Kirchen darf jedoch nicht geschlossen werden, daß diese bei der Inszenierung ausgeblendet blieben. Sie waren vielmehr in die Vorbereitungen einbezogen worden und entwickelten ihre Vorstellungen sowohl was die liturgische Ausgestaltung als auch die Inhalte der Predigten angeht. Zwar lehnte die Spitze der evangelischen preußischen Kirchenleitung das Ansinnen der neuen Reichsregierung ab, die Garnisonkirche als neuen Sitz des Reichstags zur Verfügung zu stellen, doch gegen eine Eröffnungsfeier erhob sie keine Einwände. Auch die Glocken aller Potsdamer Kirchen, so die kirchliche Entscheidung, konnten den geplanten „Staatsakt“ einläuten[26]. Der evangelische Festgottesdienst sollte in der Potsdamer Nicolaikirche stattfinden, einem der berühmtesten Bauwerke Schinkels. Das Bildprogramm der Kirche zeigt zentrale Aussagen der evangelischen Glaubenslehre und Bildnisse von Kirchenvätern sowie von Reformatoren. In der Ausstattung lassen sich u. a. auch Stiftungen der Hohenzollern nachweisen[27]. Die Gemeindevertreter hatten sich angeboten, Ordner für den Festgottesdienst zu stellen. Der Superintendent Görnandt und der Pfarrer der Nicolaikirche, Lahr, organisierten die Ausschmückung. Der für Potsdam zuständige Generalsuperintendent der Kurmark, Otto Dibelius, arbeitete an einer Predigt und überhörte bei dieser Gelegenheit die Warnungen des Theologieprofessors Karl Barth[28].

Auch die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul hatte entsprechende Vorbereitungen getroffen, der geistliche Nuntius, Botschafter des Papstes, war eingeladen worden, die Meßfeier selbst sollte von einem Vertreter des Berliner Bischofs zelebriert werden.

2. Die Feier in der Nicolaikirche

Die evangelischen Mitglieder der Reichsregierung, die Mitglieder des Staatsrates und die evangelischen Abgeordneten wurden von den Gemeindevertretern in das Kirchenschiff geleitet; im Altarraum fanden Vertreter der Stadt Potsdam und die örtliche Geistlichkeit Platz. Kurz vor 10.30 Uhr, dem Beginn des Gottesdienstes, traf Hindenburg ein. In seinem Empfang spiegelt sich nicht nur die Wertschätzung für den Vertreter der weltlichen Obrigkeit wider, vielmehr auch die Unterordnung gegenüber der „geistigen‘“ Führung der Kirchen der Altpreußischen Union in der Tradition des landesherrlichen Kirchenregiments und Staatskirchentums (Abb. 4a u. b). Der Hausherr, Pfarrer Lahr, hatte sein Töchterchen beauftragt, dem greisen Präsidenten einen Blumenstrauß zu überreichen. Anschließend begrüßten Generalsuperintendent Dibelius und Superintendent Görnandt den mit seiner Generalfeldmarschalluniform bekleideten Reichspräsidenten ehrerbietig. Die Gruppe betrat die Kirche, Hindenburg wurde zu seinem am Fuß des Altars befindlichen Sessel geleitet; der Gottesdienst konnte beginnen.

Die ihm zwar nicht formal untergebenen, doch ihn als „Ersatzkaiser‘“ und „-bischof‘““ schätzenden geistlichen Würdenträger standen somit in derselben Situation wie einstmals die Hofprediger des Kaiserreiches: In der Nicolaikirche fand ein Gottesdienst statt, in dem evangelische Pfarrer den Regierenden das Wort Gottes auslegten und göttliche Gnade herabflehen. Die Feier war jedoch auch Gottesdienst der Gemeinde, deren Mitwirkung sich nicht allein im Zuhören erschöpfte, sondern sich in Lied und Gebet ausdrückte. In der Eingangsliturgie wurde zunächst das Lob Gottes ausgesprochen, dann in Anknüpfung an den vom Superintendenten Görnandt vorgetragenen Psalm 46 („Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“) das Vertrauen auf die göttliche Gnade von der Gemeinde zum Ausdruck gebracht, die eines der zentralen Lieder des Protestantismus, „Ein‘ feste Burg ist unser Gott“, sang: „Er hilft frei uns aus aller Not, die jetzt uns hat betroffen“. Das Vertrauen auf Gott in der Zeit der Bedrängnis durchzog auch die Lesung. Görnandt zitierte aus dem Epheserbrief, in dem Paulus vor den Herren der Finsternis warnt. Vor ihnen schütze Wahrheit, Gerechtigkeit und der Glauben, der das Wort Gottes sei. Der zu lobende Gott, der die Gegenwart ertragen hilft und sie als Zeit der Prüfung dem Menschen auferlegt, war für den Superintendenten auch derjenige, der für die Wende zum Besseren verantwortlich zeichnet! Dies entspreche seinem göttlichen Willen und sei Ausdruck seiner Annahme des sündigen Menschengeschlechtes.

Der ordinierte Prediger, hier Otto Dibelius, wußte die Offenbarung in die richtigen Zusammenhänge zu stellen. Dibelius hat die göttliche Hilfe erkannt. Schon im Vorfeld äußerte er seine Zustimmung zu dem neuen Aufbruch in Deutschland, wenn er auch die Kirche aus dem Bereich der Politik heraushalten wollte. Und doch waren die Anknüpfungen an zentrale Ereignisse der deutschen Geschichte nicht zu überhören, da Dibelius über dieselbe Stelle des Römerbriefes predigte, die schon der Hofprediger Dryander bei der Eröffnung des Deutschen Reichstages am 4. August 1914 anläßlich des Kriegsbeginnes ausgelegt hatte: „Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein“.

Erneut ist es eine Umbruchsituation, in der sich göttliches Wirken offenbart. War es 1914 der Krieg, der von protestantischen Theologen als Zeit christlicher Bewährung gesehen wurde, so ist für Dibelius 1933 die Zeit des Niederganges beendet, die die Einheit des gläubigen Volkes zerstört habe. Schuld an dieser Trennung seien „Klassenhaß und Parteizerklüftung‘“ gewesen. Der Neubeginn der politischen Geschichte ist zeitgleich mit dem Neuanfang der Kirche anzusetzen, denn politischer Wandel und eine erneute Hinwendung des Volkes zum Glauben bedingen sich, so der Prediger. Gottes unbegreifliche Gnade zeige sich allen Menschen, doch die Losung „Mit Gott zu neuer Zukunft“ läßt Dibelius exklusiv für das deutsche Volk gelten. Denn während in Rußland der Bolschewismus herrsche und in den Wolkenkratzern New Yorks der Materialismus, eröffnet sich dem deutschen Volk nach einer Zeit des Niederganges, in der es nur noch den „mechanisierten Menschen gab“, eine Zukunftsperspektive, in der „durch Gottes Gnade ein deutsches Volk“ im Entstehen begriffen sei. Dieser religiöse und völkische Einigungsprozeß werde auf der einen Seite von einer missionarischen Kirche, die das Wort Gottes in rechter Weise verkündet, geleitet, zum anderen durch den Staat. Darum habe der Staat gegen diejenigen vorzugehen, die „die Grundlage der staatlichen Ordnung untergraben, die die Ehe zerstören, den Glauben verächtlich machen und den Tod für das Vaterland begeifern“. Nach einer Phase, in der sich diese neue Ordnung durchsetze, müsse jedoch zu Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt werden.

Diese Rechtfertigung staatlicher Gewalt gegenüber Andersdenkenden wird in der Literatur zu Recht betont. Unberücksichtigt bleibt, daß die Unterstützung der neuen Machthaber nicht in der Autoritätshörigkeit der Protestanten und ihrem „Quietismus‘“ ihre zentrale Begründung fand. Dieses Argument ist insofern unberechtigt, als sich Dibelius eine optimistische Sichtweise des lutherischen Verständnisses zum Verhältnis von Welt und Kirche angeeignet hat. Für Dibelius bekommt die Zwei-Reiche-Lehre Luthers eine neue, unerwartet positive Wendung[29]. Während für den Reformator, beispielsweise in der Fürstenpredigt[30], die weltliche Obrigkeit keine christlichen Ideale verwirklicht und dies, selbst wenn sie guten Willens wäre, wegen der Boshaftigkeit vieler Menschen auch gar nicht kann, und sich der isolierte Christ folglich nur im Leiden der unchristlichen Obrigkeit unterwerfen kann, zeichnet sich für Dibelius mit dem Tag von Potsdam eine neue Entwicklung ab: Der Christ kann, so meine Interpretation der Predigt, freudig der Obrigkeit untertan sein, denn diese führt ein evangeliumsgemäßes Regiment in der Welt und verwirklicht dadurch die Gebote der Bergpredigt. Bedingung ist die Ergriffenheit aller, Herrscher und Beherrschte, vom Geist Christi durch Gottes Gnade, denn sie erzeuge ein „geheiligtes Volk“. Dies ist eine einzigartige geschichtstheologische Wendung: „Gott handelt! Er handelt in der Geschichte. Er handelt in jedem Menschenleben. Er ist persönlicher Gott — für uns!“ Gerade um die zwei Reiche miteinander zu versöhnen, erscheint es Dibelius notwendig, staatliche Gewaltanwendung als Grundlage eines Neuanfangs, in dem Volk und Obrigkeit einen christlichen Weg einschlagen, zu rechtfertigen. Dermaßen von dem Eingriff Gottes im Diesseits überzeugt, kann Dibelius den göttlichen Segen auf das Werk der Regierung, der christlichen Obrigkeit und auf die Christen in und unter dieser Obrigkeit herabflehen: „Das ist heute unser Gebet: daß Gottes Gnadenhand über dem Bau des Deutschen Reiches die Kuppel wölbe, die einem deutschen, einem geheiligten, einem freien Volk den Blick für immer nach oben zieht, Deutschland wieder und für immer: Ein Reich, ein Volk, ein Gott!“

Nimmt man die Formulierung Troeltsch’ von der Wunderkirche auf, so äußert sich in der Predigt die feste Überzeugung, die Kirche könne durch ihr Wirken das göttliche Wunder verstetigen. Demzufolge enthielten auch die Fürbitten nochmals die Überzeugung, daß der mit der Reichstagseröffnung begonnene Wandel auch hinfort mit göttlicher Gnade ausgestattet sein wird: „Segne und behüte unseren Reichspräsidenten, lenke und erleuchte alle, die unser Volk regieren und führen … Setze sie uns allen in Glaube und Liebe zur christlichen Obrigkeit, zu schützen die Frommen und zu steuern die Bösen.“ Die Zeit der Leiden wurde in den Fürbitten nochmals als Argument gegenüber Gott angeführt, daß er nun den christlichen Wiederaufstieg fortführen möge: „Nachdem wir solange Unglück leiden, kehre Dich doch wieder zu uns und sei unserem Volk gnädig.‘“ Nach dem Segen setzte die Liturgie den Schluß- und einen weiteren Höhepunkt: im Niederländischen Dankgebet kulminierte im gemeinsamen Gesang die Zuversicht auf die Wende zum Besseren und das Selbstverständnis, auf der richtigen Seite zu stehen: „Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten; er waltet und haltet ein strenges Gericht. Er läßt von den Schlechten die Guten nicht knechten, sein Name sei gelobt, er vergißt unser nicht … Im Streit zur Seite ist Gott uns gestanden. Er wollte, es sollte das Recht siegreich sein. Da ward, kaum begonnen, die Schlacht schon gewonnen. Du, Gott, warst ja mit uns, der Sieg, er war Dein … Oh Herr, mach uns frei!“ Der Choral stand für die Befreiungskriege. Von daher floß auch in dieses Lied die geschichtliche Perspektive mit ein. Festzuhalten bleibt jedoch, daß in der kirchlichen Feier der Mythos Preußen in seiner religiösen Aufladung nicht die zentrale Rolle spielte, vielmehr ist eine von der lutherischen Tradition ausgehende Interpretation der Offenbarung nachzuweisen. Für Gläubige und Pfarrerschaft stand es fest, daß die nun berufene Obrigkeit nicht nur eine rechtmäßige, sondern auch diejenige ist, die in Verbindung mit der Einigung des Volkes die Reformation Luthers vollenden konnte! Deshalb war der Verweis auf Römer 13, 1 f. für Dibelius auch nicht zentral. Die evangelische Kirche sah sich geradezu gezwungen, den beginnenden Staatsterror zu unterstützen.

Fragt man nach den Wirkungen dieser Feier für die neue Reichsregierung, so wird deutlich, daß kirchliches Heil und damit der göttliche Segen gespendet wurde. Dies erhöhte, zumindest in den Augen kirchlicher Kreise und der Pfarrerschaft, die Legitimität Hitlers und verschaffte ihm auch die Aura des gottwohlgefälligen Herrschers.

3. Die katholische Feier in der St.-Peter-und-Paul-Pfarrkirche

Noch geringere Beachtung fand in der bisherigen Forschung das katholische Pendant zum evangelischen Gottesdienst. Die Interpretationen sehen auch hier die politischen Aspekte im Mittelpunkt. Die Abgeordneten des Zentrums seien, trotz ihrer Diskriminierung bei der Abfahrt nach Potsdam — Polizeibeamte wollten die Abgeordneten nach Waffen untersuchen —, von der „national-pompösen“ Szene des Potsdamer Staatsaktes beeindruckt worden[31]. Die Bischöfe hätten in Abkehr zu der Erklärung vom 20. Februar 1933 eine vorsichtige Annäherung gegenüber den neuen Machthabern vollzogen[32]. Wie in der Nicolaikirche stellten auch in der Peter-und-Paul-Kirche die (katholischen) Mitglieder der Reichsregierung, des Staatsrates und die Abgeordneten des Reichstages die Besucher: Der NSDAP gelang es erstmals, das bischöfliche Uniformverbot für katholische Gottesdienste zu durchbrechen: Die Abgeordneten der Regierungspartei wohnten dem Gottesdienst im Braunhemd bei. Stand Hindenburg als evangelischer „Ersatzbischof“ im Mittelpunkt der Feier in der Nicolaikirche, so war es hier der Vertreter des geistlichen Oberhauptes der katholischen Kirche, des unfehlbaren Papstes und Stellvertreters Christi auf Erden. Dies wird am Beginn deutlich: Als der Nuntius Orsenigo die Kirche betrat, knieten die Gläubigen, um seinen Segen zu erlangen. Nach seinem Eintritt begann der Gottesdienst, der einen auf das aktuelle Ereignis gerichteten Ablauf enthielt. Obwohl die Kirche in ihrem Schmuck der Fastenzeit entsprach — Altarparamente und die Gewänder der Priester zeigten sich in Violett —, zelebrierte man, dem Kirchenjahr nicht entsprechend, ein feierliches Leviten-Hochamt, das durch eine festliche Messe („missa stella maris“) musikalisch untermalt wurde. Das Hochamt feierten Priester, d.h. die Geweihten und damit zum Vollzug des Meßopfers befähigten Kleriker. Während der päpstliche Nuntius im Chor, also an herausragender Stelle, dem Gottesdienst beiwohnte, verrichtete der Domkapitular Prälat Dr. Barnasch als Vertreter des Bischofs das Meßopfer, assistiert von den Kaplänen der Kirche. Die Liturgie unterschied sich, das ist evident, in wesentlichen Bestandteilen vom evangelischen Gottesdienst, nicht jedoch in der Intention: Zunächst war wie vor dem zweiten Vatikanum üblich die Kultsprache Latein. Dies sollte gemäß katholischem Verständnis die Reinheit und den Geheimnischarakter des Kults, aber auch dessen Wirksamkeit ausdrücken. Das Lob Gottes war die eine Seite des Gottesdienstes, im zweiten Teil des Gottesdienstes, der Eucharistiefeier, kam zur Doxologie auch der Kultzweck hinzu, Heil für die Menschen herabzuflehen und für schon gespendetes Heil zu danken, also Lob- und Dankopfer sowie Bitt- und Sühneopfer. Auch die Gläubigen waren am „Erfolg“ des Gottesdienst beteiligt, sie besaßen zwar keine aktive „liturgische Potenz“, doch äußerten sie ihre Anliegen, ihr Bitten und ihr Gotteslob im gemeinsam gesprochenen Gebet, in den lateinischen Akklamationen und im Lied. Statt daß sich die göttliche Gnade in den Worten des Predigers offenbarte, fand das entscheidende Mysterium des katholischen Kultus in der, so der Festbericht, „feierlich vollzogenen Wandlung“ statt. In ihr wurde die wunderbare Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi vollzogen. Die sakramentale Anwesenheit des Gottessohnes war somit manifest und damit auch die Wiederkehr seiner Heilstat. Garantiert wurde dieses durch den richtigen, dem Missale Romanum entsprechenden Vollzug des Meßopfers: Vorbereitung der Gaben von Brot und Wein, Verrichtung der ausführlichen Gebete-zur Präfation, wobei auch die Laien im Sanktus und im Lied an der Gabenbereitung mitwirkten. Nach der Wandlung lag der göttliche Segen auf den Anwesenden und galt hinfort auch für den Zweck des Tages von Potsdam, für das Wirken des neuen Reichstages und der Regierung des Reiches. Dieser Aspekt wurde herausgestellt: Nachdem Prälat Dr. Barnasch das für die Fastenzeit unübliche Veni creator („Komm Schöpfer heiliger Geist“) anstimmte, rief er den göttlichen Segen auf die „Leiter des neuen Staates“ herab. Fragt man abschließend danach, ob auch die Katholiken im Rahmen des Gottesdienstes den Anbruch einer neuen Zeit, den Eingriff Gottes in das politische Geschehen konstatierten, so läßt der Charakter des Gottesdienstes darauf keinen Hinweis zu — der Eingriff Gottes ist sakramental immer, soweit die gültigen Regeln befolgt werden (ex opere operato), gewährleistet, doch: Im Gloria des Wortgottesdienstes wurde die Zeitenwende in den Worten des Weihnachtsevangeliums deutlich gemacht und in der Messe durch die feierliche Gestaltung besonders hervorgehoben: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen, die guten Willens sind“ — das Weihnachtsevangelium verkündet die Ankunft einer neuen Zeit. Inwieweit hierauf Bezug genommen wird, bleibt offen. Hier muß die regionale Fallstudie Aufschlüsse bringen.

Doch hatten es nicht alle Katholiken vorgezogen, dem Mysterium Meßfeier beizuwohnen und sakramentales Heil zu erlangen. Das Fehlen des Reichskanzlers Hitler und seines Propagandaministers Goebbels stand den Zentrumsabgeordneten und dem katholischen Episkopat als Menetekel vor Augen. Die Zeitungen des folgenden Tages brachten die Gründe in die Öffentlichkeit und verstärkten auf diese Weise den Druck auf Zentrum und Episkopat, die Distanz zum Nationalsozialismus abzubauen. Hierauf zielte die offizielle Ablehnung Hitlers: Mit der Erklärung vom 20. Februar 1933 sowie weitere Erklärungen hätten die Bischöfe „Führer und Mitglieder der NSDAP als Abtrünnige der Kirche bezeichnet, die nicht in den Genuß der Sakramente kommen dürfen“[33]. Die beiden Nationalsozialisten entzogen sich nicht nur der Kirche, sie setzten neue Akzente. Indem sie auf dem Berliner Luisenstätter Friedhof die Gräber von Horst Wessel und einem anderen ermordeten Nationalsozialisten besuchten, ehrten sie Märtyrer der Bewegung und deuteten damit die in Teilen des Nationalsozialismus vorhandene, von der christlichen Offenbarung gänzlich unterschiedene Religiosität an, die den Nationalsozialismus als neue Religion und Kirche sah.

4. Die Feier in der Garnisonkirche — Weihe und Berufung

Orientierten sich die beiden Gottesdienste noch an den liturgischen Gepflogenheiten und den Glaubensaussagen der Konfessionen, so war die Feier in der Garnisonkirche ein Ereignis, in dem sich im gemeinschaftlichen Handeln Glaubensäußerungen zeigten, die außerhalb kirchlicher Deutungen standen. In ihr gab es zwar in Gestalt von christlichem Liedgut und Versatzstücken der Liturgie Anknüpfungspunkte zu den Anstaltskirchen und ihrem Heilsangebot, doch im Zentrum des Glaubens standen eine Heilsgeschichte, in der das Schicksal der deutschen Nation die christliche Eschatologie verdrängte, und ein deutscher Nationalgott, der mit dem deutschen Volk einen neuen „deutschen Bund“ geschlossen hatte. Diese Gestalt Gottes war jedoch nicht absolut in ihrer Größe, wie es der Protestantismus deutete, sondern — durchaus in Parallelität zur katholischen Volksfrömmigkeit — in ihrer Wirksamkeit den Menschen nahe durch eine Do-ut-des-Mentalität, die den gerechten göttlichen Lohn für die Erfüllung „deutscher“ Tugenden sah, und durch heilige Gestalten, vergegenwärtigt in Reliquien der preußischen Könige. Dieser Synkretismus einer neuen Nationalreligion, der anstaltliche Merkmale fehlten, spiegelt eine Säkularisierung bzw. Nationalisierung von Kirchlichkeit wider. Die Feier in der Garnisonkirche war demzufolge kein Theaterspiel mit verstaubten Requisiten, sondern ritueller Ausdruck eines Glaubensverständnisses, in dem Mythos und christliche Religion eine Verbindung eingingen. Hieraus erwuchs das religiös überhöhte Charisma Hitlers.

Der Ablauf

Im Mittelpunkt standen nicht die Geistlichen; der Reichspräsident und der Reichskanzler waren es, die mit ihren Reden und ihrem Handeln der Feier ihren Stempel aufdrückten. Die Kirche als Ort des Gottesdienstes und die Kirche als Institution nutzte man nur noch als Staffage. Dies wird bereits an dem Beginn der Feier deutlich: Während die Reichsregierung, die Abgeordneten und die sonstigen geladenen Gäste bereits Platz gefunden hatten, vollzog sich vor dem Gotteshaus der Empfang Hindenburgs: der Regierungspräsident, der Oberbürgermeister der Stadt und die Pfarrer der Garnisonkirche als Hausherren begrüßten ihn.

In dem Moment, als Hindenburg das Innere der Kirche betrat, erhoben sich alle Anwesenden: Hindenburg galt zunächst die Aufmerksamkeit, ihm wurde dieselbe Ehre zuteil, die sonst beispielsweise dem katholischen Pfarrer im Gottesdienst zukommt. „Tief prägt sich dieser überwältigende Augenblick ein: Deutschlands großer Generalfeldmarschall und Reichspräsident betritt die Garnisonkirche, …“ Als Ersatzkaiser ehrte er das Hohenzollernhaus, indem er mit seinem Marschallstab den Sitzplatz des in Holland weilenden Wilhelm II. grüßte, als „Ersatzbischof“ kam dem Reichspräsidenten ein herausgehobener Platz in der Kirche zu — Hindenburg machte sich auf den Weg, den ihm zugewiesenen Sitz unmittelbar vor dem Altar, der Kanzel und der Gruft einzunehmen. Unterdessen spielt der Organist den Choral von Leuthen: „Nun danket alle Gott“! Damit war musikalisch an das Wirken Friedrichs II, erinnert. Der König stand den Teilnehmern nun vor Augen.

Dermaßen an den Aufstieg Preußens und den Beistand Gottes in der Geschichte erinnert, konnte Hindenburg seine Rede beginnen. Er gab dem Ort des Geschehens, der Garnisonkirche, den Charakter einer religiösen Weihestatte: Es sei ein besonderer „alter Geist dieser Ruhmesstätte‘“ zu verspüren, der auch das „heutige Geschlecht beseelen“ möge. Mit diesen Worten knüpft Hindenburg an die Bedeutung der Garnisonkirche als Wallfahrtsort, denn auch das, was eigentlich Vergangenheit ist, kann in der Garnisonkirche empfunden werden. Die Tugenden des Preußentums sind jedoch auch für Hindenburg gekoppelt an eine höhere Macht, an Gott: „In Gottesfurcht ist das alte Preußen durch pflichttreue Arbeit, nie verzagendem Mut und hingebende Vaterlandsliebe groß geworden.“ Dies solle heute wieder an Aktualität gewinnen. Der Choral von Leuthen und der Rückbezug auf Gott sind folglich die eine Seite, die zukünftiges Heil für das ganze Volk im Einigungsprozeß garantieren sollen. Für Hindenburg tritt eine zweite Komponente hinzu: in der Grabesstätte der Preußenkönige spürt man den „alten Geist“, d. h. preußische Geschichte gerät durch die Anwesenheit der Könige zur Religion. Gott und die Stätte mit ihren Heiligen machen die besonderen Heilswirkungen aus. Die Rede ist ein erstes Argument für die sakrale Funktion des Reichspräsidenten, der die Jetztzeit mit der Vergangenheit nicht nur durch sein hohes Alter verbinden kann, sondern auch durch seine Fähigkeit, transzendente Bezüge herzustellen. Damit ist er nicht nur Ersatzbischof, er fungiert vielmehr auch als Priester einer nicht anstaltlich gebundenen Religion.

Diese Aufgabe Hindenburgs betont Hitler in seiner Regierungserklärung, die er am kunstvollen Lektorenpult der Kirche halten darf (Abb. 5). Wenn auch Hitler Gott explizit nicht erwähnt, so ist er noch in dem mehrfach erwähnten Begriff der Vorsehung angedeutet. Diese Vorsehung habe Hindenburg zum „Schirmherrn“ für die „neue Erhebung unseres Volkes‘ werden lassen. Dieser nicht mehr christliche Gott hat, so meine Interpretation von Hitlers Worten, Hindenburg den Auftrag gegeben, den politischen Wandel einzuleiten und zu beschirmen. Dermaßen schon in die Nähe Gottes gerückt, kann Hitler Hindenburg zu einem Menschen mit besonderer Gnadenkraft herausheben: Er habe ein „wundersames Leben“ geführt, das ein „Symbol der unzerstörbaren Lebenskraft der deutschen Nation“ sei. Das ganze Volk empfinde das Eintreten des Reichspräsidenten für das „Werk der deutschen Erhebung als Segnung“. Hindenburg ist somit, religionsphänomenologisch gesprochen, eine Kraftquelle, die ihren Ursprung jedoch in der „Vorsehung“ oder in der Gestalt des deutschen Nationalgottes hat. Doch Hitler verweist zu Recht auf die zweite Fundierung der besonderen religiösen Qualitäten Hindenburgs, abseits von seiner kirchlichen Funktion. Seine Kraft ist eben auch darin begründet, daß er durch seine Verkörperung preußischer Traditionen berufen ist, die Aura der großen Preußenkönige zu vermitteln. „Möge uns dann aber auch die Vorsehung verleihen jenen Mut und jene Beharrlichkeit, die wir in diesem für jeden Deutschen geheiligten Raum um uns spüren, als für unseres Volkes Freiheit und Größe ringende Menschen zu Füßen der Bahre seines größten Königs.“

Unmittelbar nach der Rede kam es zu dem, was die zentrale Botschaft des Tages von Potsdam sein sollte: die Verbindung des alten Deutschlands mit der neuen Kraft des Nationalsozialismus per Handschlag: „Ein inniger, kräftiger Händedruck zwischen dem greisen Feldmarschall und dem jungen Kanzler der nationalen Erhebung besiegelte den Bund“; dazu spielte die Orgel und sang der Chor eine Motette von Brahms, dann das „machtvolle‘“ Amen der ganzen Gemeinde[34]: „Ja, so sei es“, so die Bedeutung des Wortes. Folglich war der Händedruck nicht nur symbolischer Ausdruck von Wertschätzung, vielmehr war er vor dem Hintergrund der religiösen Vorstellungen der Zeitgenossen Weihe und an die kirchliche Eheschließung erinnernde Gemeinschaft zugleich. Diese verdankten jedoch ihre tiefere Begründung den besonderen Gnaden der Wallfahrtsstätte.

Den folgenden Akt konnte vor diesem Hintergrund nur Hindenburg vollziehen: Ausschließlich der von der „Vorsehung“ Berufene, durch sein „wundersames Leben“ ausgezeichnete Garant des nationalen Aufstiegs und Wissende um die preußische Vergangenheit war berechtigt, in der Krypta der Kirche Kränze an den Särgen der Könige niederzulegen[35]. Die Pfarrer geleiteten als Hausherren Hindenburg und seinen Sohn zu ihrem Reliquienschatz, den Heiltümern der Garnisonkirche. Beim Betreten der Gruft wurde nochmals das Niederländische Dankgebet angestimmt, also die Anknüpfung an preußisch-protestantische Traditionen und das Wirken Gottes in der preußischen Geschichte. Als Hindenburg die Kränze vor die Särge legte, waren 21 Schuß der Salutbatterie zu hören. Auch hier fallen rituelle Parallelen zur kirchlichen Liturgie auf: Bei der katholischen Eucharistiefeier erinnert eine Glocke an die vollzogene Wandlung; im evangelischen Gottesdienst Läuten an das beim Schluß des Gottesdienstes von der Gemeinde gesprochene Vaterunser. Insofern hatte dieser Gang den Charakter einer Kontaktaufnahme mit der durch Ort, Liedgut und Zeiterfahrung ermöglichten Realpräsenz des preußischen Nationalheiligen Friedrich II. Durch diesen zentralen Akt der Feier war der oberste Priester Hindenburg nicht nur ausgestattet mit der Gnade der „Vorsehung“, er war auch durchdrungen von dem „alten Geist“ (Hindenburg) der Stätte, den es zu übertragen galt: Nach der Rückkehr aus der Gruft erhob Hindenburg wie zu Beginn der Feierlichkeit seinen Marschallstab und grüßte die Anwesenden in der Kirche. So bündelte sich in diesem Tun der gesamte liturgische Ablauf. Dann geleitete Hitler, nun vollends mit dem Einverständnis übernatürlicher Mächte ausgestattet, Hindenburg zum Ausgang.

Die Legitimation des neuen Herrschers auf religiöser Grundlage ist der zweite Akt der Machtergreifung nach der bürokratisch-legalen i. S. der Weberschen Herrschaftssoziologie Beauftragung mit den Regierungsgeschäften durch den Reichspräsidenten aufgrund seiner verfassungsmäßigen Vollmachten. Dieser Händedruck, durch das nachfolgende Handeln des obersten Priesters zum sakramentalen Akt erwachsen, wird auch in der zeitgenössischen Publizistik als Weihe verstanden. Die Zeitschrift Der Tag bringt es auf den Punkt: „Der Repräsentant dieser Zeit grüßt die Großen der Vergangenheit und bringt, aus der Gruft wiederemporschreitend, als ehrfurchtgebietender Mittler dem Jungen Geschlecht den Segen vergangener Jahrhunderte zurück.“

Bedingung für den gültigen Vollzug der Weihe war jedoch das Vorhandensein der Reliquien. Die Parallelen zu den Krönungsordines der Könige und Kaiser vor dem Investiturstreit springen ins Auge: Während die hochmittelalterlichen Herrscher jedoch ihre Stellung als Priesterkönige in einer kirchlich-christlichen Salbung erlangten und dabei Reliquien als Garanten der Wahrheit und Echtheit dieses Vorgangs eine zentrale Rolle spielten, löste sich der Weiheakt 1933 aus dem kirchlichen Kontext. Jedoch bleibt die Einheit von göttlicher Legitimation und politischer Macht erhalten, nun garantiert durch die Anwesenheit der preußischen Könige in ihrer Grablege. Das genaue Verhältnis zwischen göttlichem Heil und dem Segen der Könige bleibt offen, es war eine Gemengelage, je nach den individuellen Dispositionen der Teilnehmer. Entscheidend für die Rekonstruktion der Wahrnehmungshorizonte ist, daß Gott und der „große“ König ihr Einverständnis erteilt haben, Hitler mit dem Neuaufbau eines einigen Reiches zu betrauen.

Nun mag eingewandt werden, diese Interpretation der Feier in der Garnisonkirche sei in ihrer religionssoziologischen und religionsphänomenologischen Perspektive weit hergeholt. In Wirklichkeit sei das Ritual wie auch das vor kurzem in Potsdam geschehene ohne religiöse Sinnstiftung vonstatten gegangen. Dann dürfte jedoch die Stimmung des Tages für die Beteiligten nicht so „ergreifend“ gewesen sein. Dafür sprechen die Zeugnisse ausländischer Beobachter; ein Zeuge ist auch der Arrangeur der Festlichkeit: Goebbels schreibt in seinem Tagebuch, daß alle Teilnehmer Potsdam „erschüttert“ verlassen hätten. Selbst der durchtriebene Propagandaminister sieht Hindenburg ohne Ironie in die Nähe Gottes gerückt: „Er steht und grüßt. Über alldem liegt die ewige Sonne, und Gottes Hand steht unsichtbar segnend über der grauen Stadt preußischer Größe und Pflicht“[36].

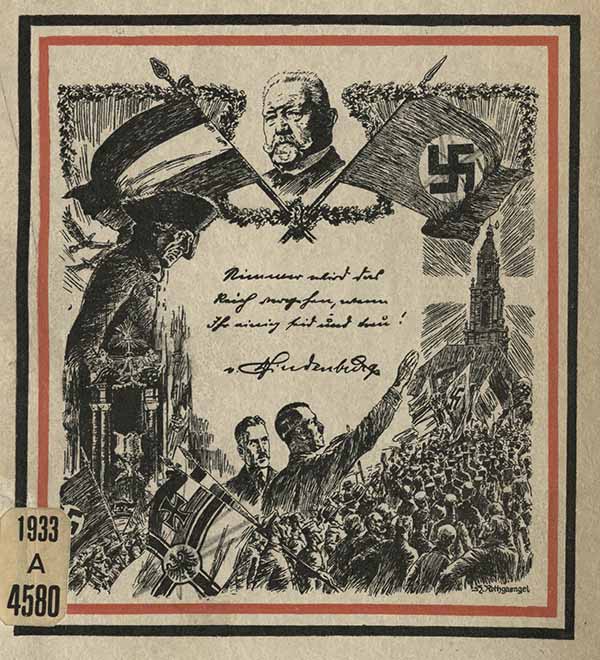

Auch ikonographische Interpretationen vermögen die religiöse Dimension des Tages von Potsdam zu stützen. Aufschlußreich vor allem das Titelblatt der Erinnerungsschrift Hupfelds, in dem sich dieselben Elemente einer synkretistischen Nationalreligion wiederfinden. Im unteren Teil des Bildes wird die politische Dimension des Tages angedeutet (Abb. 6), nämlich die Verbindung von altem und jungem Deutschland. Die Kolonnen der jungen SA-Männer und die Vertreter des alten Reiches, erkennbar an der Reichskriegsflagge, marschieren zu einem gemeinsamen Ziel, der im Nimbus erscheinenden Garnisonkirche. Folglich handelt es sich bei dem Gang der uniformierten Männer um eine Wallfahrtsprozession, denn ihr Ziel ist ein heiliger Ort, der sich durch die Gräber der beiden Preußenkönige auszeichnet. Die Realpräsenz der Heiligen am Wallfahrtsort findet an der linken Bildseite ihren Ausdruck: deutlich zu erkennen sind die Gruft, die darüber befindliche Kanzel und das Dreieck, das Auge Gottes, in Verbindung mit dem preußischen Adler. Aus der Gruft, gekoppelt jedoch an Predigt und Gott, steigt, wenn man es so sagen darf, Friedrich II. als der Diesseits und Jenseits verbindende Heilige auf. Der König ist in seiner Ikonographie den Zeitgenossen bekannt, denn das Porträt lehnt sich an die Zeichnungen von Adolph Menzel an; auch Gruft und Kanzel sind Menzel nachempfunden. Die Adler verweisen auf das Ringen des Königs in der schweren Zeit des Siebenjährigen Krieges. Auch dieses Motiv findet sich in der Geschichte Friedrichs von Kugler und Menzel[37]. Solchermaßen erfahrbar, verweisen Garnisonkirche und die Gestalt des Königs auf Hindenburg, den Vertreter des deutschen Reichsgedankens, der quasi als Gottvater, zumindest aber als Spitze der priesterlichen Hierarchie dargestellt wird. Seine Attribute sind die Fahne des alten und die des neuen Reiches. Die Beauftragung durch Gott (Auge Gottes und Predigtstuhl) und durch den König gibt Hindenburg die Vollmacht, die Herrschaft nun einem jüngeren, entschlußkräftigen Mann in die Hände zu legen. Was bei der Feier in der Garnisonkirche durch Handschlag und Besuch der Krypta seinen liturgischen Ausdruck fand, wird im Bildaufbau durch den achsenmäßigen Bezug zwischen Hitler und Hindenburg in Szene gesetzt. Gleichzeitig demonstriert der aufschauende Papen sein Einverständnis mit dieser Beauftragung: Die Botschaft von Hindenburg sind die Worte von Goebbels‘ Aufruf „Nimmer wird das Reich vergehen, wenn Ihr einig seid und treu“. Dermaßen die Weisung Hindenburgs beherzigend, zeigt der in sein Amt eingeführte Hitler den Wallfahrern den Weg und verheißt gleichzeitig mit einer Geste, die Hitlergruß und Segnung zugleich ist, eine bessere Zukunft. Bis hierhin kann die Deutung des Bildes und damit der mentalen Dispositionen der Zeitgenossen auf kirchliche Sichtweisen und christliche Offenbarung verzichten. Die religiöse Herrschaftslegitimierung Hitlers könnte jedoch auch mit einem Bild des Neuen Testamentes assoziativ verbunden sein, der Taufe Christi im Jordan. Hindenburg als „Schirmherr“ des deutschen Volkes kann in der Garnisonkirche die Macht auf jemanden übertragen, der ihn an Größe überragt: Hindenburg, der Ältere und ‚Täufer‘, kennt die Tatkraft des Jüngeren, dessen Fähigkeit, dem Willen Gottes zu entsprechen. Auf ihm ruht also der wohlgefällige Blick Gottes. Das biblische Geschehen stellt Bezüge her, wenn auch nicht auf die Gottessohnschaft von Anfang an, so doch zumindest auf die Adoption: „siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.“ Einerlei, ob die Begründung des Charismas Hitlers und damit seiner Herrschaftslegitimation in dem Handschlag Hindenburgs und der damit erfolgten „Kraftübertragung“ oder in der Assoziation mit der Taufe am Jordan begründeten messianischen Komponente des Führers beruhte, das Ergebnis des Tages von Potsdam in seiner religiösen Dimension wird deutlich: Kirchliches Heil und die aus den nationalen Mythen sich kristallisierende, kultisch verselbständigende Nationalreligion begründeten den Herrschaftsanspruch Hitlers. Ein solches Ritual erzeugte Begeisterung und religiöses Vertrauen in die außeralltäglichen Qualitäten des neuen Reichskanzlers, die sich über den Tag von Potsdam und die zwei Tage später stattfindende Sitzung des Reichstages in der Krolloper hinaus erstreckten.

Die Vertreter der evangelischen Kirchen der Altpreußischen Union standen noch zwei Wochen später unter dem nachhaltigen Eindruck des Tages von Potsdam. Sie hatten ja in der Nicolaikirche der neuen Regierung den kirchlichen Segen gegeben, hatten auch der Feier in der Garnisonkirche beigewohnt und dabei die bekannten Choräle und Reminiszenzen an die preußische Geschichte erfahren. So sahen die Kirchenmänner den Tag nun nahtlos eingereiht in den kirchlichen Kalender, denn in ihrer Osterbotschaft kann man den Tag von Potsdam wiederfinden. Die Auferstehung Christi fand so eine neue heilsgeschichtliche Dimension: „Die Osterbotschaft von dem auferstandenen Christus ergeht in Deutschland in diesem Jahr an ein Volk, zu dem Gott durch eine große Wende gesprochen hat.“ In der Botschaft spiegelt sich die dynamische Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre Luthers, wie wir sie schon in der Predigt von Dibelius gefunden haben: Es ist nicht mehr Aufgabe der evangelischen Christenheit, der rechtmäßigen Obrigkeit untertan zu sein, sondern aktiv zu helfen: „Sie ist freudig bereit zur Mitarbeit an den nationalen und sittlichen Erneuerungen unseres Volkes“[38]. Dies gilt mit Einschränkungen auch für die Katholiken, wollte man bei dieser nationalen Einigung nicht ausgegrenzt bleiben. Der ungeheure Eindruck, den die Vermittlung kirchlichen Heils machte, ließ es der Zentrumsfraktion u. a. ratsam erscheinen, dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen; die Bischöfe verstanden die Drohgebärde Hitlers in Gestalt seines Fernbleibens bei dem katholischen Gottesdienst richtig, hörten aber auch aus seinen Reden heraus, daß das Christentum und damit auch der Katholizismus in Zukunft eine zentrale Rolle spielen werde.

Im folgenden soll am Beispiel Westfalens der rituelle Nachvollzug des Tages Gegenstand sein. Hier werden Argumente zu suchen sein, die die oben gemachten religionssoziologischen und religionsphänomenologischen Deutungen stützen können. Zudem liegt das Erkenntnisinteresse der Fallstudie darin begründet, den Tag von Potsdam nicht als isoliert dastehendes Ereignis zu betrachten, sondern seine Ausstrahlung auf breite Gruppen der Bevölkerung zu belegen. Die Fallstudie leistet insofern einen Beitrag, die religiöse Tiefendimension und die kirchlichen Deutungen verallgemeinerbar zu machen. Sie könnte auch eine genauere Antwort auf die Frage geben, wie das Spannungsverhältnis zwischen Kirchen und nationaler Religion aussah und wie sich dieses im Verhalten von kirchlichen Amtsträgern und Laien konkret äußerte.

III. Die Feier in Westfalen

Die Ereignisse in Potsdam standen nicht isoliert da. Was sich in den Berichten der Nachrichtenbüros nur als kurze Notiz niederschlägt („aus Anlaß der Reichstagseröffnung fanden auch im ganzen Reich würdige Feiern statt“), läßt sich bei näherer Betrachtung als Nachvollzug und eigenständige Ausgestaltung des Ereignisses mit wenigen Ausnahmen selbst in der kleinsten Ortschaft nachweisen.

1. Voraussetzungen

Zentrale Bestandteile der Feierlichkeiten in Potsdam gehörten zur nationalen Festkultur und zu den gottesdienstlichen Feiern in Westfalen. Dies gilt beispielsweise für die in Potsdam verwandten Lieder. Der Choral von Leuthen und das Niederländische Dankgebet stellten einen unverzichtbaren Bestandteil der Gedenkfeiern der Völkerschlacht von Leipzig 1813 oder von Regierungsjubiläen dar. Die evangelischen Gläubigen von Versmold im Ravensberger Land feierten in ihrer Kirche das 100jährige Jubiläum der Befreiungskriege. Das Schlußlied bildete der Choral von Leuthen: Die Gemeinde sang die erste Strophe stehend, bei der zweiten Strophe untermalten Glocken den Gesang, dann setzte auch die Orgel ein[39]. Als man in Bielefeld 1913 das Regierungsjubiläum von Kaiser Wilhelm II. feierte, begann der Gottesdienst mit dem Niederländischen Dankgebet[40]. Zu einem Massenereignis wurde 1896 der Besuch des Kaisers anläßlich der Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals an der Porta Westfalica, 1 300 Posaunenbläser huldigten im Spalier dem Kaiser. Als dieser den Rückweg nach Minden antrat, war als Schlußpunkt ihres Abschieds „Nun danket alle Gott“ vorgesehen[41]. Auch in der Arbeiterschaft, zumindest der christlich orientierten, waren diese Lieder bekannt. Der Jöllenbecker Posaunenchor bereicherte die Jubiläumsfeier des christlichen Textilarbeiterverbandes mit dem Niederländischen Dankgebet[42]. Auch im katholischen Bereich hielten die beiden Choräle gelegentlich ihren Einzug[43].

man in Zentrumskreisen in Westfalen der Weimarer Republik zumeist wohlwollend gegenüberstand, sah man insbesondere im Klerus die Gefahren des Atheismus in Verbindung mit dem zunehmenden Bedeutungsverlust kirchlicher Normen und Werte. Zudem wurde die allmähliche Auflösung des katholischen Milieus konstatiert und auf Abhilfe gesonnen[44]. Generell war die Loyalität zum Weimarer Staatswesen jedoch vorhanden, wenn auch autoritär-ständische Konzepte im Kommen waren. Anders sah es in protestantisch-nationalkonservativen Kreisen aus.

Die Distanz zu dem durch „Revolution“ und militärische Niederlage zustandegekommenen ersten deutschen demokratischen Staatswesen läßt sich von 1918 bis 1933 nachzeichnen. Kriegervereine, Jungdeutscher Orden, konservative Parteien und gegen Ende der Republik der Stahlhelm waren Organisationen des bürgerlichen oder großbäuerlichen Vereinswesens, in denen sich auch kirchliche Kreise inklusive der Pfarrerschaft wohlfühlten. Die nationalkonservativen Pastoren wohnten Kriegerfesten bei, auf denen man sich in das Kaiserreich zurücksehnte, hielten Feldgottesdienste ab und diskriminierten die als sozialdemokratisch oder kommunistisch verdächtigte Arbeiterschaft bei vielen Gelegenheiten, selbst bei Beerdigungen[45]. Viele Pfarrer sahen die Weimarer Republik als Zeit der Not und der gottgewollten Prüfung. 1929 fanden sich Bielefelder Protestanten anläßlich des zehnten Jahrestages des Versailler Vertrages zu einem Gedenkgottesdienst in der Altstädter Kirche ein, Pastor Köhler malte in seiner Predigt den Niedergang Deutschlands an die Wand. Ein neuer Wiederaufstieg sei erst dann möglich, „wenn das deutsche Volk die Frage ‚wuchs und reifte ich durch all diese Not?‘“ beherzige. Die Hoffnung auf Besserung klammerte sich an die Gestalt Hindenburgs. Er galt bei den Protestanten Westfalens als Schutzherr des Reiches und des protestantischen Glaubens. In Ersatz für die Feier von „Kaisers Geburtstag“ hielt man etwa in Bielefeld am 2. Oktober 1932 — Hindenburgs Geburtstag — eine Feier auf dem Johannesberg ab. Die Stellung Hindenburgs als priesterliche Gestalt, die einen göttlichen Auftrag habe, wird in einem Gedicht deutlich, das ihm die Bielefelder widmeten. Zunächst dankt der Autor Gott, daß er Deutschland das „teure Leben“ Hindenburg geschenkt habe. Hindenburgs stetes Bestreben sei es gewesen, in „Kampf und Leiden für die Deutschen Wach’“ zu stehen, für sein Volk, seine „Herde“. Das Dank- und Bittgebet läßt also die Assoziation von Hindenburg als guten Hirten aufkommen, macht ihn zur christusähnlichen Gestalt. Das Leiden des alten Mannes solle Gott doch beherzigen, um ihm „ein bißchen Sonne vor dem Scheiden“ zu vergönnen. Dieses sei die Zeit, in der das deutsche Volk wieder geeint werde, in der der „heilige deutsche Name von allen Völkern vernommen wird“. Die Zeilen enden in einem beschwörenden Stoßgebet: „Die Stunde noch! Die Stunde, Gott im Himmel!“[46] Am 21. März 1933 sahen viele Bielefelder ihre Gebete erhört.

2. Grundzüge[47]

Die Voraussetzungen für eine Heraushebung des Tages aus dem Wochenablauf wurden von der Reichsregierung und den Länderregierungen sowie den kommunalen Verwaltungen geschaffen. Für die preußischen Behörden erging die Anweisung, Hakenkreuz und schwarz-weiß-rot zu flaggen; die Beamten waren angewiesen, Sonntagsdienst zu verrichten und die frei werdende Zeit für die Teilnahme an den örtlichen Feierlichkeiten zu verwenden. Gleiches galt für die Kommunalbeamten. In der preußischen Provinz Westfalen ebenso wie im Land Lippe fiel für die Schulkinder der Unterricht aus, um geschlossene Schulfeiern zu ermöglichen, in deren Mittelpunkt die Übertragung der Feier in der Garnisonkirche stehen sollte. Die Gewerbeämter wiesen die Geschäftsinhaber an, von 12 bis 14 Uhr die Ladenlokale zu schließen, um auch auf diese Weise eine ungestörte Rundfunkübertragung zu ermöglichen[48]. Die weitere Ausgestaltung der Feierlichkeiten wurde hingegen nicht von oben dirigiert.

Initiativbildend war jedoch der Aufruf von Goebbels, der die „nationalen Verbände“ im ganzen Reich aufgerufen hatte, die Feier der Reichstagseröffnung durch abendliche Fackelzüge und, wo möglich, Feuer auf den Bergen nachzuvollziehen. Diese Gruppen waren es denn auch, die in Verbindung mit den Spitzen der örtlichen Verwaltungen organisatorisch tätig wurden. Es beteiligten sich insbesondere Kriegervereine, Stahlhelm, bürgerliche Turnvereine, Schützenvereine, freiwillige Feuerwehr, bürgerliche Gesangvereine, deutschnationale Formationen als Vertreter des nationalen Spektrums, NSDAP, SA, SS, Hitlerjugend als Vertreter der Nationalsozialisten (Abb. 7). Diese Gruppen besprachen sich, wie der abendliche Fackelzug durchgeführt werden konnte, überlegten, wer für die Reden in Frage kam. Ein Beispiel aus dem Ravensberger Land ist die Gemeinde Spenge, wo sich aufgrund von Interviews und Archivüberlieferung die Organisation nachzeichnen läßt[49]. Der Bürgermeister koordinierte die Vorbereitungen, indem er die einzelnen Vereine und Verbände zu einer Zusammenkunft aufrief. Stahlhelm, Kriegerverein, Deutsche Turnerschaft, Sanitätskolonne, freiwillige Feuerwehr und evangelischer Männer- und Jünglingsverein waren vom bürgerlich-nationalen Milieu her beteiligt. Es waren dieselben Gruppen, die die Verfassungsfeier des Jahres 1932 hatten platzen lassen. Zu diesen Gruppen stieß die SA. Man kam beim örtlichen Buchhändler zusammen, der die notwendigen Fackeln beschafft hatte. Darüber hinaus lud der Bürgermeister von Spenge die Einwohnerschaft ein, sich am abendlichen Fackelzug zu beteiligen. In Lünen trafen sich sämtliche Gesangvereine des Ortes zu einer Probe am Montagabend, bei der der gemeinsame Auftritt eingeübt werden sollte. Zusammen mit dem Bürgermeister riefen der Verband der militärischen Vereine, Stahlhelm und die NSDAP die Bevölkerung auf, schwarz-weiß-rot und Hakenkreuz zu flaggen und am Fackelzug teilzunehmen. Ähnliche Aufrufe gibt es für Orte, in denen der Katholizismus prägendes Moment war. Auch hier zeichneten lokale Verwaltungsbeamte und die militärischen Vereine für die Organisation und Einladung verantwortlich. Als Ziel der abendlichen Fackelzüge rückten zentrale Plätze, herausgehobene landschaftliche Gegebenheiten und die aus den nationalen Festen bereits hinlänglich im Mittelpunkt stehenden Kriegerdenkmäler bzw. Denkmäler der Befreiungskriege ins Blickfeld. Einige Beispiele für die Geschichte und Mythen vermittelnde Platzwahl: in Porta Westfalica bot sich das Kaiser-Wilhelm-Denkmal über dem Ort an; in Bielefeld erkoren sich die nationalen Vereinigungen den Ort, an dem schon 1932 das Geburtstagsfest des Reichspräsidenten stattfand, den Johannesberg; und in Bad Oeynhausen war als Zielpunkt eine Insel im Kurpark bestimmt. Wo es die landschaftlichen Gegebenheiten zuließen, griff man die Anregung des Propagandaministers, „Freudenfeuer“ auf den Bergen anzuzünden, dankbar auf, so in Halver und Brügge im märkischen Industrierevier und an der Porta.

An allen Orten fanden Schulfeiern statt, in denen Lehrer die Einführung in die Übertragung aus Potsdam gaben. In Städten, in denen Militär oder größere Polizeieinheiten stationiert waren, gab es bereits mittags eigenständige Veranstaltungen.

3. Die Feier im evangelischen Westfalen

Zunächst ist festzuhalten, daß es für die evangelische Kirche keine Richtlinien für die Zelebrierung des Tages gegeben hat. Predigthinweise, Anordnungen zur Gottesdienstgestaltung oder sonstige Anweisungen, den Tag feierlich zu begehen, können nicht nachgewiesen werden[50]. Überblickt man die Zeugnisse zur Feier, so fällt mit Ausnahme der Militär- und Polizeistandorte auf, daß nur an wenigen Orten gottesdienstliche Einleitungen des abendlichen Fackelzuges stattgefunden haben. Einige Ausnahmen sind zu nennen: besonders im märkischen Industrierevier gab es eine Einheit zwischen Fackelzug und kirchlicher Feier, so in Herscheid und in Milspe bei Schwelm. Dort fand ein „vaterländischer Dank- und Bittgottesdienst“ statt. Einige Hinweise lassen sich auch noch auf Gemeinden im Ostwestfälischen finden, so in Hagedorn (Häver).

Militärseelsorger oder Pfarrer, die mit der Seelsorge der Polizei betraut waren, übernahmen es in den morgendlichen Gottesdiensten, ihre Interpretation des politischen Geschehens und der sakralen Ereignisse in Potsdam zu verkünden. Kirchlich vermittelte Frömmigkeit und damit liturgisch abgesicherte Heilsspendung nahmen nicht die hohe Bedeutung ein, wie ich sie für Potsdam herausgearbeitet habe. Dies kann zunächst eine ganz profane Ursache gehabt haben: Nach wie vor war der 21. März ein Arbeitstag. Ein abendlicher Gottesdienst war unüblich, und von daher entfiel eine solche Einleitung für den Fackelzug. Vielmehr verließen sich die Kriegervereine und nationalen Verbände unter Einschluß der NSDAP auf die schon Jahrzehntelang bewährten Abläufe nationaler Feierlichkeiten. Elemente von Kirchlichkeit waren integrale Bestandteile der Ehrung der Kriegsgefallenen, der Kriegerfeste und nationaler Weihestunden. Viele der Pfarrer waren an führender Stelle in den nationalen Verbänden tätig und nahmen auf diese Weise an den Feierlichkeiten teil, einige sogar in herausragender Stellung als Redner. An den Orten, an denen für Polizei und Garnison Gottesdienste stattfanden, nutzte die Bevölkerung die Gelegenheit zur Teilnahme.

Die Bereitschaft, dem Tag von Potsdam auch in Westfalen kirchliches Heil nicht zu versagen, wird aus den Predigten der mittäglichen Feldgottesdienste, den Reden von Pfarrern im Verlaufe der abendlichen Feiern und aus den wenigen Belegen für die Integration kirchlicher Feiern in das abendliche Geschehen deutlich. Zunächst soll jedoch ein führender Vertreter des westfälischen Protestantismus zitiert werden, zum einen im Hinblick auf seine kirchlich-theologische Deutung, zum anderen daraufhin, ob sich Elemente der nationalen Religion nachweisen lassen.

Der ehemalige Generalsuperintendent von Westfalen, Wilhelm Zoellner, hielt am Vorabend des Tages von Potsdam einen Vortrag, in dem sich ähnlich der Predigt von Dibelius die religiöse Erfahrung einer „Zeitenwende“ findet[51]. Anknüpfungspunkt ist für ihn die Reformation, in der die Gnade Gottes nach „schwerster Notzeit“ allen zuteil wurde. Doch dann, so Zoellners Geschichtstheologie, habe das deutsche Volk „nach den ersten schönen Anfängen diese Gnade verschmäht“. Es begann das Zeitalter des Individualismus und der Aufklärung. Nun sei etwas „Neues“ angebrochen, der „Gedanke des Volkstums“ sei anerkannt worden, insbesondere auch durch die völkische Bewegung. Volkstum bringe es nämlich mit sich, dem Glauben eine zentrale Bedeutung zuzusprechen. Die Aufgabe der evangelischen Kirche bestehe insofern darin, als „Leuchtturm“ die Botschaft der Reformation nun wieder in das Volk zu tragen. Die von Gott eingesetzte Obrigkeit müsse jeder Christ anerkennen und seine Pflicht als Christ und als Staatsbürger tun, auf der anderen Seite sich nach den Geboten Christi, dem „Gesetz der dienenden Liebe“, verhalten. Wenn man Zoellner richtig versteht, hat die NS-Bewegung mit ihrer Betonung des christlichen Gedankens der Kirche die Möglichkeit eröffnet, eine neue Reformation anzustreben, was die Unterstützung der Kirche für die neue Regierung begründen hilft. Die dynamische Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre veranlaßt Zoellner zu folgendem Bekenntnis: „Wir stellen uns heute am Vorabend des 21. März auf den Boden der völkischen Bewegung. Wir stellen uns so darauf, daß wir auf diesem Boden kämpfen wollen für die Einsetzung des reformatorischen, d. h. des biblischen Glaubens, in der Kraft des geoffenbarten Evangeliums in seiner Kirche, zum Dienst an Volk und Vaterland. So stehen wir heute Abend in heißem Gebet für den Tag und den Abschnitt, der morgen in dem feierlichen Akt kundgetan wird. Möge der Tag der Umkehr unseres Volkes auch ein Tag der Umkehr werden zu dem lebendigen Gott!“

Die Erfahrung vom göttlichen Eingriff in die Welt nach einer Zeit des Niederganges und die daraus resultierende Bejahung des neuen Staatswesens leiteten auch andere Pfarrer Westfalens und machten es ihnen leicht, die göttliche Gnade für das Handeln der Regierenden herabzuflehen. Stand Zoellner fest in der Tradition des lutherischen Protestantismus, so läßt sich in den Predigten oder Reden anderer evangelischer Pfarrer die Infiltration der nationalen Mythen nachweisen, ja mehr als das, eine Religiosität, die nicht mehr durch den offiziellen Protestantismus gedeckt wird. Das Oszillieren zwischen Mythos, nationaler Religion und kirchlicher Lehraussagen ist ein zentrales Ergebnis, wenn man die evangelische Geistlichkeit betrachtet. Dies erscheint auch folgerichtig, weil in Potsdam die beiden Ebenen getrennt zelebriert wurden und in ihrer Gesamtheit erst die Durchschlagskraft der Herrschaftslegitimation auf religiöser Grundlage ausmachten. Besonders in der überkommenen Form der Feldgottesdienste zeigt sich die Verbindung von Nationalprotestantismus und religiöser Anknüpfung an die Mythen um die Preußenkönige.

In der Bezirkshauptstadt Minden nahmen am Feldgottesdienst auf dem Simeonsplatz neben der Reichswehr SA und SS sowie der Stahlhelm teil. Nach dem gemeinsamen Choral: „Großer Gott wir loben Dich“ folgte die Predigt des evangelischen Feldgeistlichen. Es sei die Zeit des „Frühlingserwachens“ und der „Märzstürme“ gekommen, die das bisherige Staatswesen — „ein armseliger, morscher Bau“ — zusammenbrechen ließen. Der Tag zeige den Sieg des „friderizianischen Geistes“ über den Geist von Weimar. Dann wird jedoch der Bezug zu Gott hergestellt, denn der Tag von Potsdam sei eine „Gnade aus Gottes Hand“ und die Erfüllung „unserer Gebete“. Es gelte auch zukünftig, den Neuaufbau zu leisten, für den man aber beständig beten müsse.

In der Garnisonsstadt Osnabrück, die man historisch getrost zum nichtpreußischen Westfalen zählen kann, fand der Feldgottesdienst eine halbe Stunde vor Beginn des Festaktes in der Garnisonkirche statt (Abb. 8). Stahlhelm, SA und Reichswehr hatten sich auf dem Ledenhof versammelt. Die Glocken der evangelischen Kirchen läuteten die Festlichkeit ein. Den Beginn markierte der Choral von Leuthen. Pastor Schmelzkopf kann in seiner Predigt den Eingriff Gottes in das weltliche Geschehen mit dem Psalm 77 belegen: „Gott, Dein Weg ist heilig — Du hast Dein Volk erlöst mit Macht“. Ein Sturm brause durchs Land, der jeden einzelnen erfasse. Einen ähnlichen einheitsstiftenden Sturm habe Deutschland am 21. März 1871 und bei Kriegsbeginn 1914 erlebt. Die völkische Theologie feiert bei Schmelzkopf fröhliche Urständ. Der Tag von Potsdam markiere einen gottgewollten neuen religiösen Aufbruch, „nun endlich ist‘s so weit, nach langer Irrfahrt auch ein Volk des Glaubens“. Das deutsche Volk sei deshalb herausgehoben, weil es seine Bindung nicht im Diesseits gefunden habe, sondern — im Gegensatz zu anderen Völkern — immer den Blick auch in „Gottes Ewigkeit“ geworfen habe. Es sei ein Volk gewesen, das seine Geschichte nicht allein als ein Stück des Weltgeschehens auffassen konnte, sondern als Ausdruck des „heiligen Willens seines Gottes“. Demzufolge kann Schmelzkopf nun die Zeit des Niederganges von 1918 bis 1933 mit neuem Sinn erfüllen: Es sei eine Zeit der Prüfungen gewesen, gleichzeitig aber auch ein Weg der „Reinigung“, der beschritten werden mußte, um zu einer besseren Zukunft zu gelangen. Das Ende der Leidenszeit zeige sich nun im „Aufbruch“ der Nation, der einhergehe mit der Einheit des Glaubens, denn: „gottlose Völker vergehen — gottgebundene Völker bestehen und werden leben“. Das Leid der Weimarer Republik bekommt hier einen höheren, Gott gewollten Sinn, der die jeder Religion eigene Frage nach dem Leiden in der Welt und der Stellung Gottes (Theodizee-Problematik) eine Antwort gibt. Schmelzkopf konnte auf diese Weise die Bahnen des Protestantismus verlassen und Bilder gebrauchen, die den Leidensweg Christi und seine Auferstehung in Beziehung zu den Geschehnissen in Potsdam setzten — deutlicher kann man die Nationalisierung der Religion nicht zum Ausdruck bringen. Christi Auferstehung bleibe ohne seine Leiden unverständlich, gleiches gelte für das deutsche Volk, deshalb: „Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, an Deines Volkes Auferstehen“. Auch das welfische Osnabrück blieb vom Ruhm Potsdams nicht verschont. Hindenburg habe in der Gruft für das „ganze einige Volk“ Dank abgestattet und seine „Ehrfurcht“ zum Ausdruck gebracht.

Für die Polizei und die aus SA, SS und Stahlhelm gebildeten Verbände der „Hilfspolizei“ Bielefelds fand in der Neustädter Kirche am Morgen des 21. März ein Gottesdienst statt. Der mit der Seelsorge der Beamten betraute Pfarrer Bonhoff sah den Tag als ein Bekenntnis dafür an, daß die durch die beiden Preußenkönige verkörperten „Energien“ die tragenden Kräfte einer neuen „Volksbewegung“ seien. Friedrich Wilhelm I. stehe für eine „männliche Glaubenshaltung“, sein Sohn für die „Pflichterfüllung‘“ und für den Aufstieg Preußens zur Großmacht. Nicht die Gestalten des Christentums wurden als Vorbilder präsentiert, wie es die Reformatoren trotz ihrer Ablehnung der Heiligenverehrung noch für möglich hielten, vielmehr Gestalten der preußischen Geschichte, die mit Eigenschaften versehen wurden, die ihr Weiterleben auch in der Gegenwart sicherten. Bonhoff verfiel wie Dibelius, Zoellner und Schmelzkopf der durch den Tag von Potsdam möglich gemachten neuen Deutung der Zwei-Reiche-Lehre Luthers und verknüpft diese mit der Volkstheologie: Die neue Regierung könne ihr Einigungswerk nur vollbringen, wenn religiöse Kräfte das ganze Volk beseelen würden.

Was sich in den offiziellen Gottesdiensten abzeichnete, nämlich die besondere Hinwendung Gottes zum deutschen Volk, wird auch in den Redebeiträgen evangelischer Pfarrer bei den abendlichen Kundgebungen deutlich.